2002/07

目が覚めたとき、窓の外はまだ薄暗かったようです。季節から考えて、あけがたかなぁ、と。

時計を見ると、5時半。

寝なおす気にもなれず、机に向かうことにしました。机に向かうってっても、仕事をするわけじゃないです。オニのように箱のたまった棚から出したのは、このキット。

最近、この本を読んで、どうにも複葉機を作りたくなりまして。キット自体は、けっこう持っていますが、なかなか完成せず……って、私の場合、複葉機に限ったことではありませんが。

1/72だし、ランナーは1枚くらい。これなら、どうかな?

簡易インジェクションキットということですが、バリもなく、きれいなものです。技術的なことはわかりませんが、簡易インジェクションというのは、タミヤとか、ガンプラとかと比べて、低予算で作られている、とのことです。

簡易の方はバリといって、プラスチックのはみ出しがあったり、パーツをあわせると、大幅にスキマがあいてしまったり、が、常。いくつか組んだことはありますが、完成はしていません。

簡易インジェクションキットということですが、バリもなく、きれいなものです。技術的なことはわかりませんが、簡易インジェクションというのは、タミヤとか、ガンプラとかと比べて、低予算で作られている、とのことです。

簡易の方はバリといって、プラスチックのはみ出しがあったり、パーツをあわせると、大幅にスキマがあいてしまったり、が、常。いくつか組んだことはありますが、完成はしていません。

スキマが出来るとか、段差ができる以上にダボ(はめ込むための出っ張りと穴)がないってのがつらかったです。接着剤だけじゃズレるし、簡単にはずれるし。そういう苦労するキットも嫌いじゃないんですが、現実を見ると、めんどくせー、ってところを越えた段階で燃え尽きて、あと少しで完成ってところで、飽きちゃうのがパターンでした。まぁ、その苦労だけでも楽しめたんで、よし、なんですけどね。

そういう過去に投げたのと比べると、このキット、普通のプラモデルとどこが違うんだろう、という感じです。

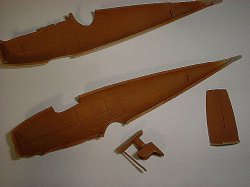

まずは、中身とコクピットの塗装。ウッドブラウンに塗るところですが、ズバリの色がなく、なおかつ朝の5時半では買いにもいけません。ということで、この辺が近いかなぁ、とハンブロールのレザーを吹きました。もう、この辺はノリです。

まずは、中身とコクピットの塗装。ウッドブラウンに塗るところですが、ズバリの色がなく、なおかつ朝の5時半では買いにもいけません。ということで、この辺が近いかなぁ、とハンブロールのレザーを吹きました。もう、この辺はノリです。

貼り合わせました。ちっちゃな段差ができたので、パテをこすりつけています。本当は、エンジンもいっしょに組み込むんですが、そうすると、いろいろめんどくさそうなので、後から組み込むことにします。

貼り合わせました。ちっちゃな段差ができたので、パテをこすりつけています。本当は、エンジンもいっしょに組み込むんですが、そうすると、いろいろめんどくさそうなので、後から組み込むことにします。

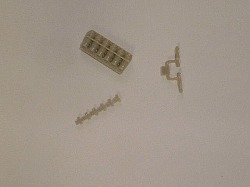

でエンジンを組み立てます。ちっちゃいのに、3つのパーツに分かれています。この飛行機はWWⅠの飛行機なので、活躍したのは80年ほど前でしょうか。昔の飛行機はちっちゃいですね。

でエンジンを組み立てます。ちっちゃいのに、3つのパーツに分かれています。この飛行機はWWⅠの飛行機なので、活躍したのは80年ほど前でしょうか。昔の飛行機はちっちゃいですね。

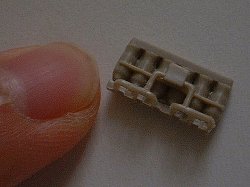

どれくらいちっちゃいかというと、これくらいです。1/72のエンジンが爪の先くらい。これで、WWⅡの米軍戦闘機くらいになると、人差し指の第一関節分くらいはあるでしょうか。このパーツ、バリもなく、ぴったりくっついてくれました。

どれくらいちっちゃいかというと、これくらいです。1/72のエンジンが爪の先くらい。これで、WWⅡの米軍戦闘機くらいになると、人差し指の第一関節分くらいはあるでしょうか。このパーツ、バリもなく、ぴったりくっついてくれました。

とりあえず、ここまでにしておきます。朝早く目が覚めたり、明け方まで眠れなかったときというのは、日が高くなるにしたがって、体がだるくなるものですが、夜の8時くらいまでは、元気でした。その後、ガクンと頭が重くなりましたが……。

「今日、怖い夢見て、眠れなかったんだよぉ~」

とか言って、トモダチにちょっと甘えて?みたところ、

「コドモ」

と軽くあしらわれました。もう少し、あたたかい気持ちを持とおよぉ。って、もんでもないですか。

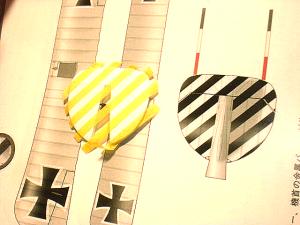

さて、基本工作も終わったところで、塗装です。ドイツのこのころ(第一次世界大戦、WWⅠね)の飛行機の色って、むちゃくちゃ奇抜です。黄色とか、赤とか、紫とか、サーカスかよ?って突っ込みを入れたくなるような感じ。はじめのうちは、それ系の色にするつもりで、塗料のストックをあさっていたんですが、どうもわからない。インスト(説明書)に書かれている色がグレーだとか、バイオレットだとか。グレーったって、いろんな色調があるんですよねぇ。ということで、本で調べてみることにしました。資料として、買っているつもりはなくても、模型誌はけっこう買っているもので、アルバトロス

D.Vが載っている本も、スケールアヴィエーション、モデルアート、とけっこう持ってました。でも、目を引いたのは、このキットを作るきっかけになったモデルアートの別冊です。

1917年11月。エルンスト・ウーデットがJasta 37指揮官で、少尉のときの機体だそうです。ウーデットというと、複葉機に関心を持ち始めた当時、リヒトホーフェンとともに聞いてた名前です。いや、ドラゴンモデルという会社から、そういうキットが出ていたので。全面銀色。メルセデスと関係がある、ってわけじゃないんでしょうが、シンプルで、かつカッコいい。ウーデットというと、フォッカーDⅦという印象(だって、ドラゴンから出てたから)でしたが、このデカールも使いまわしがききそうだし、決定です。

1917年11月。エルンスト・ウーデットがJasta 37指揮官で、少尉のときの機体だそうです。ウーデットというと、複葉機に関心を持ち始めた当時、リヒトホーフェンとともに聞いてた名前です。いや、ドラゴンモデルという会社から、そういうキットが出ていたので。全面銀色。メルセデスと関係がある、ってわけじゃないんでしょうが、シンプルで、かつカッコいい。ウーデットというと、フォッカーDⅦという印象(だって、ドラゴンから出てたから)でしたが、このデカールも使いまわしがききそうだし、決定です。

白と黒の縞々は、マスキングして塗装ということになりそうですが、この資料のイラスト、1/72の本キットにぴったりなんですよね。けっこう楽にできそうです。って、実際にはどうなるかわかりませんが。

ということで、既に銀色です。水平尾翼は白。鼻先は黒です。真ん中、黄色っぽいのは、マスキングテープです。つまり、吹きつけで塗装しているので、黒の塗料が吹きついてほしくないところに、吹き込まないように、テープで巻いているわけです。

ということで、既に銀色です。水平尾翼は白。鼻先は黒です。真ん中、黄色っぽいのは、マスキングテープです。つまり、吹きつけで塗装しているので、黒の塗料が吹きついてほしくないところに、吹き込まないように、テープで巻いているわけです。

テープをはがすと、こんな感じです。にじんだり、吹き込むこともなく、うまくいきました。

テープをはがすと、こんな感じです。にじんだり、吹き込むこともなく、うまくいきました。

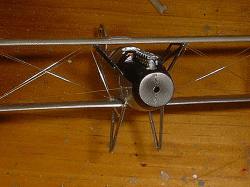

接着はしていません。実は、複葉機はここからが山だったりします。というか、ここから先はやったことがない。細い支柱(写真の中でちらばってる、細くて曲がった棒です)で、翼をつなぎ、なおかつ張り線といわれる細いワイヤーを渡さなくてはなりません。なりません、というよりも、それに挑戦したくて、複葉機、はじめたわけですからねぇ。このまま、とりかかるつもりでしたが、ここしばらく模型を作っていなかったり、来客があって、強引な掃除をしたりで、道具がどこに行ったのやら……。とりあえず、ここで一区切りです。

接着はしていません。実は、複葉機はここからが山だったりします。というか、ここから先はやったことがない。細い支柱(写真の中でちらばってる、細くて曲がった棒です)で、翼をつなぎ、なおかつ張り線といわれる細いワイヤーを渡さなくてはなりません。なりません、というよりも、それに挑戦したくて、複葉機、はじめたわけですからねぇ。このまま、とりかかるつもりでしたが、ここしばらく模型を作っていなかったり、来客があって、強引な掃除をしたりで、道具がどこに行ったのやら……。とりあえず、ここで一区切りです。

よくあるパターンとしては、このまま投げて終わりです。本日分の作業は、何色に塗るかを決めてから、ここまででした。銀を吹いてマスキングして黒を吹く。乾燥時間も入れて、Ⅰ時間半、かかったかなぁ。あぁ、面白かった、という感じです。仕事にキャンセルがあって時間ができたんですが、久しぶりに、模型を楽しめました。1日に1時間くらいなら、時間は作れます。酒を飲んで寝るまでの時間とかね。模型を作っているときは、もちろん完成を夢見て手を動かしているんですが、この、手のひらよりも小さな飛行機の模型は、はやくあるべき姿で見たいものです。

脚です。黒いのがキットのパーツにピンバイズで穴をあけ、真鍮線を通したもの。銀色のものは、アルミパイプに真鍮線を通して、キットパーツと動揺の長さと折れ角にしたものです。最初はキットパーツを金属の線で補強して使うつもりだったんですが、作業中に片方を折ってしまいました。まぁ、酒を飲みながら作業をしてたもので、そういうところ、おおざっぱになりますよねー。接着剤でつけるのも、どうせ弱くなってるしぃ、とか思って、手元にあった金属素材に換えてしまったわけです。

脚です。黒いのがキットのパーツにピンバイズで穴をあけ、真鍮線を通したもの。銀色のものは、アルミパイプに真鍮線を通して、キットパーツと動揺の長さと折れ角にしたものです。最初はキットパーツを金属の線で補強して使うつもりだったんですが、作業中に片方を折ってしまいました。まぁ、酒を飲みながら作業をしてたもので、そういうところ、おおざっぱになりますよねー。接着剤でつけるのも、どうせ弱くなってるしぃ、とか思って、手元にあった金属素材に換えてしまったわけです。

まぁ、こんな感じです。最初の一個はパイプを曲げているときに折れてしまいましたが、そんなに難しい作業ではなかったです。

まぁ、こんな感じです。最初の一個はパイプを曲げているときに折れてしまいましたが、そんなに難しい作業ではなかったです。

脚はほんとは黒です。塗装する予定ですが。

脚はほんとは黒です。塗装する予定ですが。

とりあえず、立たせてみても傾いたりせず、思ったより、うまく行きました。車輪を付けたり、わずかた傾きが大きく印象を変えるであろう翼をつけたときにどうなるか、という問題はあるんですけどね。

あ、接着はしてません。真鍮線を差し込んでいるだけなんで、微調整はきくはずです。

これがどういう写真か、わかりますか?上翼と下翼にそれぞれ支柱を接着しています。これを貼り合わせて、『複葉機』になるわけです。

これがどういう写真か、わかりますか?上翼と下翼にそれぞれ支柱を接着しています。これを貼り合わせて、『複葉機』になるわけです。

が、甘かったですね。接着剤を付けて、貼り合わせながら微調整ができるかな、と思ってたら、どうしても合わないんでやんの。支柱一本をつければ、となりが浮いて、どうしてもくっついてくれません。タミヤ、ハセガワの国産キットなら、こんなことないんだろうに、っていうのはナショナリズムじゃなくて事実。

支柱をくっつけるのを断念し、傷が深くなるのをおそれて、接着剤が生乾きのうちに、ぜんぶはずしました。多少、周辺が荒れていますが、まだ、目をつぶれる範囲でしょう。

デカールを貼りました。『複葉機』にしてしまうと、なかなか細かい作業がむつかしくなるかもしれないな、と思って。

デカールを貼りました。『複葉機』にしてしまうと、なかなか細かい作業がむつかしくなるかもしれないな、と思って。

いや、本音は、サイトの更新にあわせて見栄えのする変化をつけたいかな、なんて。

でも、ここでマークを貼るのは、きっとセオリーにあっているはず。

これ、うらっかわです。

これ、うらっかわです。

こういうハーケンクロイツ(?)に拒絶感を感じる人って、いるんでしょうか。

ときどき言われることですが、戦闘機や戦車を並べて喜ぶって、悪趣味といえば、たしかに悪趣味なんですよね。なんでときどきか、といえば、それはきっと、そういう趣味の人が表に現れるのがときどきだからでしょう。この部分と同時にアップした読書感想文で宮崎駿氏を出しているので、それを踏まえると、あの人も『雑想ノート』とか、戦記をモチーフにしつつ、その悪趣味さを宣言してるからなぁ。別に、悪趣味なんだ、ってひらきなおってヨシとするものでもないんだろうけど。

乗り物が好き、という意味で、いわゆるオトコノコなのかな、と思う部分もありますが、戦車や戦闘機を並べて喜ぶというのは、なんなんでしょうね。F1やバイクも好きだし、武器だから好きだっていうわけじゃないんですよね。レーサーも同じように好きだし。

ひとつの目的に向かってストイックに追求された機械はかっこいい、というのはレーサーにはあてはまるかもしれないけど、戦車や戦闘機には、それがいいにくい。だいたい複葉機には、当時の時代的な感覚はともかく、現代を知っている身にはストイックに技術を追求したとは実感できない部分もあるし。

酒を飲み、酩酊しつつ、未完成の複葉機をてのひらにのっけるのも、また楽しい、かな。いや、はやく完成させよう。

ということで、機体側の支柱のみ接着しました。ある程度、基準があった方が、グチャグチャやったあげく、バラバラになっちゃうより、やりやすいですよね。翼端側の支柱がこれより大幅に短かったりすると、また大騒ぎなんですけど……。

ということで、機体側の支柱のみ接着しました。ある程度、基準があった方が、グチャグチャやったあげく、バラバラになっちゃうより、やりやすいですよね。翼端側の支柱がこれより大幅に短かったりすると、また大騒ぎなんですけど……。

次回の更新で完成……してるといいな。

前の写真のとおりといえば、そうなんですが、今度はコクピット(うんてんせき側)は機体に支柱をつけ、翼端側は上翼に支柱を接着しています。これは、少し上にスクロールしてもらえばわかりますが、最初に試みたのとは逆です。

前の写真のとおりといえば、そうなんですが、今度はコクピット(うんてんせき側)は機体に支柱をつけ、翼端側は上翼に支柱を接着しています。これは、少し上にスクロールしてもらえばわかりますが、最初に試みたのとは逆です。

なぜかというと……酔っ払ってたので、覚えていません。ちなみに、今、これを書いている段階でロング缶が4本開いていますが、まぁこれくらいなら忘れないでしょう。

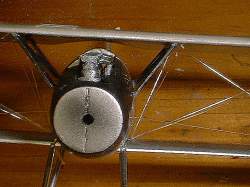

で、これが複葉機になった瞬間です。翼端の支柱を基準として接着し、そのあとでコクピット側の支柱をあわせました。つまり、あとからはりつけた部分はパキって接着した部分が折れても、そのままにして、まずは飛行機としての形を作ったということです。前の写真もそうですが、気がつくと、エンジンが載っていますね。これは、筆塗りしたものをくっつけてます。雑誌とか読むと、キットの状態よりも前方につけるのが正しい、と書いてあります。でも、完成させることが大前提なので、くっついたところにくっつけて終わりです。

で、これが複葉機になった瞬間です。翼端の支柱を基準として接着し、そのあとでコクピット側の支柱をあわせました。つまり、あとからはりつけた部分はパキって接着した部分が折れても、そのままにして、まずは飛行機としての形を作ったということです。前の写真もそうですが、気がつくと、エンジンが載っていますね。これは、筆塗りしたものをくっつけてます。雑誌とか読むと、キットの状態よりも前方につけるのが正しい、と書いてあります。でも、完成させることが大前提なので、くっついたところにくっつけて終わりです。

そして、このキット一番のお楽しみ、張り線です。

そして、このキット一番のお楽しみ、張り線です。

まぁ、複葉機のキットを複葉機として翼を重ねることが出来たこともはじめてなんですが、あとづけながら、できあがってみて一番燃え上がったのが、この張り線です。左の写真でわかりますか?わからない?では、もう少し、アップの写真を下に載っけましょう。

微妙にキラン、と光ってる線がわかりますか?釣りとかに使われるのかな?テグスの0.8号を使っています。透明なナイロン線なんですけど、確か太さが0.147mmくらいだったかな。模型誌とかの複葉機は0.4号とかもっと細いものを使っている場合もあります。でも、遠目には何もないように見えるところに、近づくとキラリと銀色(ホントはたぶん透明でキラキラしているだけ)に光るものがあるってのは、なかなか気分がもりあがるものです。

瞬間接着剤のあとで汚くなる、ということもなくできたので、すっげぇうれしいです。なんか、複葉機が癖になりそうなくらい。でも、まずこれを完成させないとね。

尾翼、プロペラをつけた状態。完成までには、もう一工作必要。でも、張り線を輝かせつつ、パソコンのモニタの上に置いてあるこいつを見るのは、なかなかなごむものです。組み立て、塗装する過程を楽しみつつ、その場その場のオブジェもいとおしむ。それがこの趣味の喜びっスよね。

2002/10/27

ものすごく久しぶりの更新ですね。とはいえ、作業をしていなかったわけじゃないんです。

ものすごく久しぶりの更新ですね。とはいえ、作業をしていなかったわけじゃないんです。

写真を見ていただけるとわかるでしょうか。脚です。まぁ、このようにするまでに、こんなに時間がかかったわけなんすよ。

脚自体は、アルミのパイプに替えています。当然、プラモデル用接着剤じゃくっつかないもので、エポキシ系の接着剤とか、瞬間接着剤とか金属でもくっつくやつを使うわけです。

それだけならまだしも、張り線も同時に作業しようとしたものだから、はずれるは、ゆがむはで「キーっ」となり、投げてました。模型やるとき、たいてい酒を飲みながらなものですから、細かい作業になるとよけいうまくいかなくて、アハ。

失敗したときの心の傷も癒え、落ち着いて、作業を再開するまでにここまでかかった、と。見てのとおり、塗装ははげちょろけてますし、決してきれいとはいえません。でもまぁ、形にはなったんで、ここから先は、ならして塗ればゴマけるかな、と。

ところで、最近、複葉機のキット、多いですね。日本のメーカーではなかなかないんですけど、チェコとか東欧系の輸入物が。このエデュアルドって会社だって、そうだし。輸入物ったって、このキットからして1000円ですからね。高いとかそういうものじゃありません。実際、製品として、プラモデルの技術は日本が世界一ぃぃぃ!でしょう。経済的な規模から見れば、バイクレースの125ccクラスで日本人が無敵っていう程度の話かもしれませんが。いや、話、ずれてますね。

そんな日本の技術があるにもかかわらず、こと複葉機、WWⅠの飛行機に関して言えば、タミヤからもハセガワからも、当然、バンダイ、アオシマ、フジミ、ファインモールド、イマイ(は倒産したか)、アリイ、など数ある模型メーカーどこからもあんまり出ていない。メッサーシュミットや零戦も好きだし、作ってますけど、もそっと複葉機好きを喜ばしてくんないかなぁ……。複葉機はいいですよ。張り線をはるだけで、けっこう精密に見えるし。インテリアにも最適。でも、逆に張り線の敷居が高いから売れないのかもしれませんが。

ちなみに、タミヤから近年でた唯一の複葉機も、近々このサイトにアップしますのでお楽しみに。

11/13

なんだかバージェス頁岩のハルキゲニアとか、オパビニアとか思わせるパーツ。あ、わかりにくいっすか?大昔のイキモノですけど。でも、突然、コーナーが変わったわけじゃないです。これ、エンジンから伸びるバイプなんですね。

なんだかバージェス頁岩のハルキゲニアとか、オパビニアとか思わせるパーツ。あ、わかりにくいっすか?大昔のイキモノですけど。でも、突然、コーナーが変わったわけじゃないです。これ、エンジンから伸びるバイプなんですね。

パーティングライン(プラスチック製品成形時に出来るプラのはみ出し、かな?)のコリコリと削り、ガンメタルで塗ります。でも、どうも物足りない。パイプなのに、パイプらしい穴がないのが問題ですね。

雑誌とかの写真を見ると、これパイプだから穴が開いているはずなんですね。まずはアートナイフで軽く掘り起こします。

で、ナイフで彫った部分をドリルでグリグリっと。パイプの穴らしく深くしていきます。

グリグリっとして、色を塗ったのがこれです。ちょっとはパイプらしく見えるでしょうか。

で、くっつけてみたのですが、うーん……これじゃわかりにくいですね。矢印のところなんですけど。

もう少し、大きくしてみましたが……。今はこれが精一杯、ってことで。いやぁ、でも実物で見ると、けっこう満足です。のぞきこむとパイプが出てるぅ、ってことで。

もう少し、大きくしてみましたが……。今はこれが精一杯、ってことで。いやぁ、でも実物で見ると、けっこう満足です。のぞきこむとパイプが出てるぅ、ってことで。

11/20

大事なことを忘れていました。マシンガンが2門、つきます。上翼と機体の狭い隙間。

大事なことを忘れていました。マシンガンが2門、つきます。上翼と機体の狭い隙間。

しかも、エンジンがあるので、どうくっつければいいのかわかんない。とりあえず、ピンセットでなんとかもぐりこませましたが、うーん。結局、少ししてまたやりなおし。どうなるでしょう……。

マシンガンが着くってことで、これは戦闘機だったんだなぁ、と感慨。というのもウソくさいか。飛行機が戦争に使われるようになったのはWWⅠあたり。当初、空からの攻撃といえば、気球とか飛行船だったといいます。飛行機が戦争に使われるようになったころは、パイロットがライフルで撃ったとか、レンガを投げ合ったなんていう話もありました。でも、ほんとはけっこう最初からマシンガンがついてたとか。

もう、おおむね完成です。残った作業としては水平尾翼。白く塗ってはいるものの、ウーデットのこの機体、白黒のストライプにしなくちゃいけません。マスキングして黒を吹くか、黒のデカールを細切りにして貼るか。その他、こまごまとした部分。それがめんどうなんですけどね。難しい作業ではないので、あとは手を動かすだけ。年内に完成すればいいな。

2002/12/15

いよいよ、めんどくさそうなところに挑戦です。もともとキット指定とは違う塗装をしていたこの機体。幸い、「LO」以外のマークは付属デカールでなんとかしましたが、尾翼のシマシマはどうしようもありません。黒デカールを買って細切りにすることも考えましたが、直線なわけですし、マスキングして塗装することにしました。雑誌掲載のイラストにあわせて、細切りしたテープを貼っていきます。

いよいよ、めんどくさそうなところに挑戦です。もともとキット指定とは違う塗装をしていたこの機体。幸い、「LO」以外のマークは付属デカールでなんとかしましたが、尾翼のシマシマはどうしようもありません。黒デカールを買って細切りにすることも考えましたが、直線なわけですし、マスキングして塗装することにしました。雑誌掲載のイラストにあわせて、細切りしたテープを貼っていきます。

案外、手間ではなかったです。

もともと塗っていたのは、フィニッシャーズのファンデーションホワイトでした。この方が隠ぺい力が強いかな、と。で、その上から塗ったのはMr.カラーのセミグロスブラック。なんか、デンデロリンと溶けてしまいました。下地の白がにじんでしまって……失敗の予感です。この場では、これ以上の作業をしてもドツボになりそうなので、乾燥を待つことにしました。

もともと塗っていたのは、フィニッシャーズのファンデーションホワイトでした。この方が隠ぺい力が強いかな、と。で、その上から塗ったのはMr.カラーのセミグロスブラック。なんか、デンデロリンと溶けてしまいました。下地の白がにじんでしまって……失敗の予感です。この場では、これ以上の作業をしてもドツボになりそうなので、乾燥を待つことにしました。

2002/12/19

マスキングテープをはがして、やりなおそうかとも思いましたが、そんなことをしていては絶対完成しません。すくなくとも年内には。ヘタでもいい、年内の完成を目標としようとの当初の目標(大嘘)を完遂すべく、ココロヲオニにして、同じく半ツヤ黒(セミグロスブラックを日本古来の単語で言い換えるとこうなります)を重ねて吹きました。乾燥を待って、テープをはがしたのが下の写真です。

案外、きれいなストライプが出来てませんか?ちょっと、にじんでしまったところもありますが、思ったよりクッキリとした線がでているので、ほっとしました。完成への大きな一歩ですね。っていうか、もう完成にしてもいいか、ってくらい。

ってことで、水平尾翼をはめてみました。まだ、接着はしていませんが。シルエットとしては、ほぼ完成です。

ってことで、水平尾翼をはめてみました。まだ、接着はしていませんが。シルエットとしては、ほぼ完成です。

銀が透けている部分があったり、必ずしも外れてしまってなくなってしまったパーツはあるものの、ワインを飲みながら眺められる状態にはあると思います。っていうか、これが今の私の技量。もっともっとキットを完成させて、並べたときにこの作品をみながら、「ヘタだったけど(過去形にするところが重要)、楽しかったなぁ」とおもいたいですね。

ヘタでも、まだついてないマークやパーツがあっても、とりあえずは形になりました。

ヘタでも、まだついてないマークやパーツがあっても、とりあえずは形になりました。

遠めにみれば完成でしょ。あとはプロペラの木目だとか、車輪に黒のストライプを入れるとか、それくらいかな。それと「LO」の文字を入れるくらい。

おおむね満足したので、ひょっとするとこのページはこれで完結、ということにするかもしれません。でも、最近、自分でサイトを見ていて、完成した作品のギャラリーがほしいなぁ、と思うこともあるので、そちらでは本当の完成形を展示できたらなぁ、と思います。いや、気が向いたら、残りのプロセスもアップしますけどね。